血液内科・腫瘍内科

血液内科・腫瘍内科

血液内科の診ている病気と治療

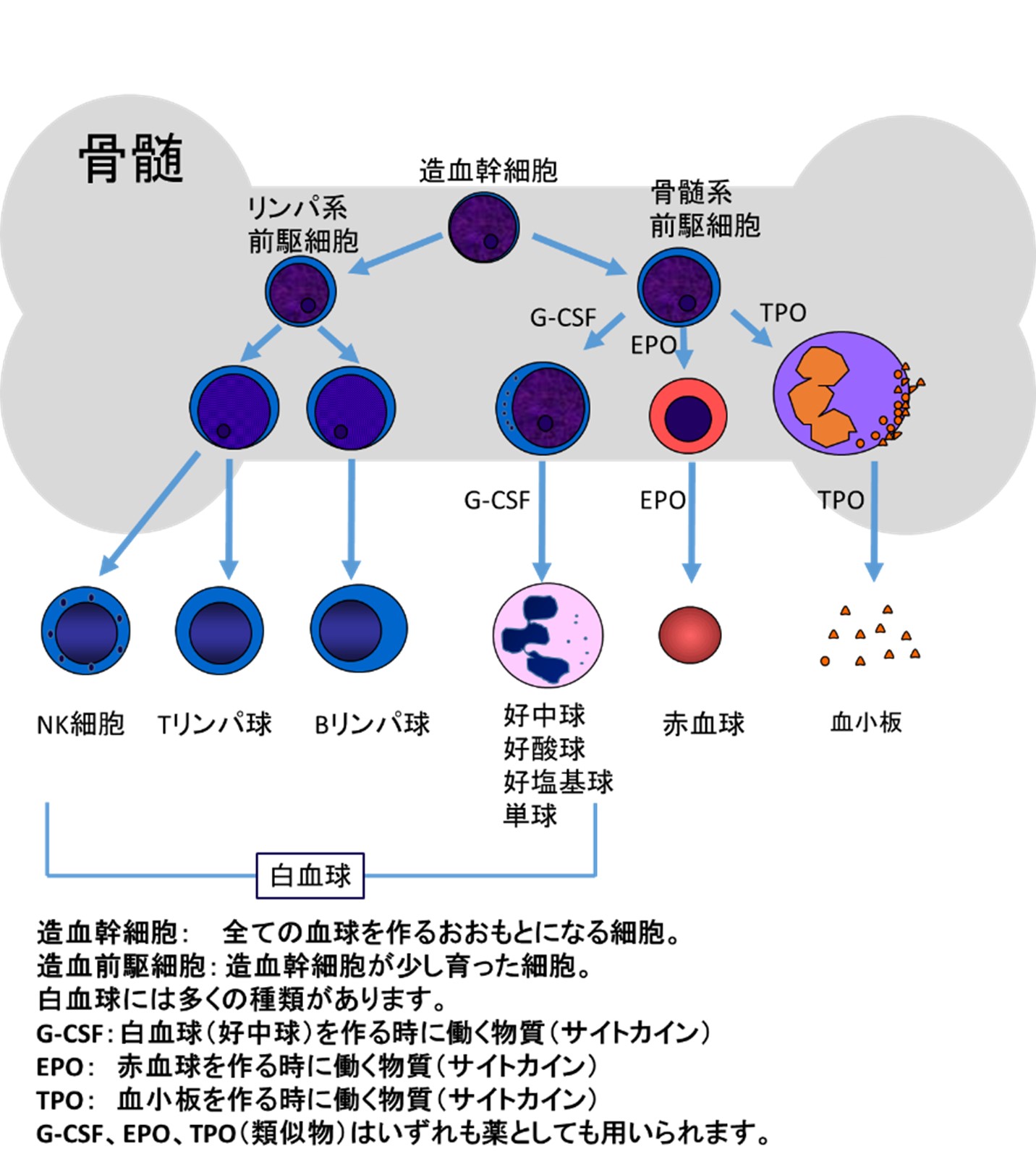

血液内科は、血液中の血球、赤血球、白血球、血小板、凝固因子の病気を扱う内科です。赤血球、白血球、血小板は下の図のように、骨の中にある骨髄で造血幹細胞という、すべての血液の細胞を作る元になる細胞からできます。それぞれの成分が変化する病気を概説します。

赤血球の病気

赤血球の数が減る病気は、貧血のことです。貧血で一番多い病気は、鉄分の足りない、鉄欠乏性貧血です。鉄欠乏性貧血は若い女性に多い貧血です。この他、血球を作るために必要な栄養分にはビタミンB12、葉酸があり、これらの成分が減少することでも貧血も起こります。またでき上がった赤血球が様々な原因で壊されて、減ってしまう病気があり、溶血性貧血という病気です。

赤血球の数が増える病気を多血症と呼びます。多血症には腫瘍性に赤血球が増加する真性多血症と反応性に増加する二次性多血症があります。

赤血球の治療

鉄欠乏性貧血など栄養分不足の貧血は、それぞれの栄養分を補うことで改善します。

溶血性貧血では、赤血球への自己抗体による自己免疫性溶血性貧血では、副腎皮質ステロイドホルモンなど免疫を抑える治療が中心となります。補体抑制分子の異常により補体での溶血が起こりやすくなる発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH)では補体を抑制する薬剤で治療が行われます。

白血球の病気

白血球の数が増える病気は、白血病が有名ですが、10万人あたり10人の頻度で比較的稀な病気です。白血球はリンパ節にもあり、リンパ節で白血球が異常に増えてリンパ節が腫れる病気を悪性リンパ腫といいます。悪性リンパ腫は10万人あたり30人の頻度です。白血球の悪性腫瘍として代表的なものが、白血病と悪性リンパ腫です。この他、特に抗体を作る白血球(Bリンパ球、形質細胞)の腫瘍性の病気として、多発性骨髄腫と原発性マクログロブリン血症があります。一方、白血球が増えたり、リンパ節が腫れる病気は、細菌やウイルスの感染など、何らかに反応しておこることが、一番多いので、白血球が多かったり、リンパ節が腫れただけで腫瘍の病気とは限りません。

白血球の数が減る病気には、ウイルス感染、薬剤性など様々な原因がありますが、いずれも感染にかかりやすくなるのが特徴です。

白血球の治療

白血病には、急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、慢性リンパ性白血病があります。悪性リンパ腫には90種類の病型があり、大きくホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫に分けられます。

1)急性骨髄性白血病

染色体異常や遺伝子異常により、良好、中間、高リスクの3リスクに分類されます。シタラビンとアントラサイクリン系薬剤の2つの抗がん剤の併用療法が中心ですが、抗がん剤治療が難しい例では、ベネトクラックスとアザシチジンの2剤の併用療法も適応となります。高リスク例では2024年に発売となったCPX351と言う薬剤が使用可能です。20%の例にFLT3遺伝子の異常があり、その場合はFLT3阻害剤が使用可能です。対象となる例では骨髄移植(造血幹細胞移植ともいいます)が行われます。造血幹細胞移植は大学病院など近隣の関連施設にご紹介して施行頂きます。

2)急性リンパ性白血病

ビンクリスチン、副腎皮質ステロイドホルモン、アントラサイクリン系薬剤、シクロホスファミド、メソトレキセートなどの抗がん剤が用いられます。染色体検査で、Ph染色体陽性例ではAbl阻害剤が使用されます。対象となる例では骨髄移植(造血幹細胞移植ともいいます)が行われます。造血幹細胞移植は近隣の関連施設にご紹介して施行頂きます。

3)慢性骨髄性白血病

慢性骨髄性白血病はPh染色体で特徴づけられる白血病であり、多くの例は慢性期で見つかります。Ph染色体から作られる異常な分子であるBcr-Ablがこの白血病の原因であり、この原因物質を抑制するAbl阻害剤を使用することで、多くの患者さんで極めて良好な効果が得られます。

4)慢性リンパ性白血病

BTK阻害剤、CD20抗体、ベネトクラックスなどの分子標的薬が使用されます。

5)悪性リンパ腫

90種類の病型があり、大きくホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫に分けられます。非ホジキンリンパ腫は低悪性度群、中等度悪性群、高度悪性群の3群に分類されます。それぞれの病型、さらには増えている白血球の種類、B細胞性、T細胞性、NK細胞性などにより治療法が決定されます。悪性リンパ腫は、白血球の病気であり全身に広がりやすいので、手術治療で根治できる場合は少なく、抗がん剤と放射線治療で治療を行います。細胞の種類、病型により治療で使う薬剤が異なります。CD20陽性のB細胞性の悪性リンパ腫には抗CD20抗体(rituximab)が用いられます。新規の治療薬には二重特性抗体といわれるCD20分子とT細胞の両方に結合し、T細胞の免疫の力でリンパ腫の細胞を攻撃する薬があります。また、CAR-T(chimera antigen receptor T細胞)治療と言われる、T細胞にリンパ腫細胞を攻撃するレセプターという、リンパ腫を見つけて結合する分子を遺伝子導入した細胞による治療があります。CAR-T治療は大学病院など近隣の関連施設にご紹介して施行頂きます。

6)特発性血小板減少性紫斑病/免疫性血小板減少症(ITP)

ITPの治療には、血小板を壊す自己免疫反応を抑える治療であるステロイドホルモンでの治療が主となります。血小板を増やす薬剤であるTPOアナログ、血小板が破壊される場所である脾臓の機能を抑えるγグロブリン大量療法、脾臓が血小板を食べる機能を抑える薬剤、自己抗体の量を減らす薬剤などがあります。

7)血友病

先天性血友病は、不足した凝固因子を補う治療となります。

後天性血友病においては、不足した凝固因子を補う治療とともに、凝固因子に対する自己抗体を抑制するために、副腎皮質ステロイドホルモン治療などが行われます。

8)汎血球減少

・再生不良性貧血は、赤血球、白血球、血小板を作るもととなる造血幹細胞がT細胞により攻撃され減少することにより、全ての血球が減る病気であり、T細胞を抑える薬剤である抗胸腺免疫グロブリン、免疫抑制剤での治療が行われます。

・骨髄異形成症候群

骨髄異形成症候群の原因は造血幹細胞に遺伝子の異常ができ、血球がうまく作れなく病気です。この遺伝子異常による変化を治す薬剤としてメチル化阻害剤が用いられます。この他、貧血を治す薬剤としてエリスロポエチン製剤、ルスパテルセプトなどがあります。

9)多発性骨髄腫

副腎皮質ステロイドホルモン剤、免疫調節剤iMID、プロテアゾーム阻害剤、抗CD38抗体、抗BCMA二重特性抗体、抗GPRC5D二重特性抗体、抗BCMA抗体・抗がん剤結合剤、CAR-T治療など多くの治療があります。CAR-T治療は大学病院など近隣の関連施設にご紹介して施行頂きます。

10)マクログロブリン血症

悪性リンパ腫に準ずる治療が行われます。抗がん剤、抗CD20抗体、BTK阻害剤などでの治療があります。

血小板の病気

血小板は出血の際に、血管の穴を塞ぎ止血に働く血球です。血小板が減少する病気には、多くの種類があり、出血を起こしやくなります。この中で、血液内科でよく診させて頂くのが、血小板に対する抗体ができて、血小板が壊されてしまう病気の特発性血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)です。

血小板の数が増える病気には、本態性血小板血症という病気があります。血栓が起こりやすくなります。

凝固因子の病気

出血の際に、血管の穴を血小板とともに埋めて、出血を止める働きをするのが凝固因子と呼ばれる蛋白質です。凝固因子が減ると、出血が起こりやすくなります。生まれつき、遺伝的に、凝固因子が減っている病気が血友病です。凝固因子に対する抗体ができて、凝固因子が働かなくなる病気が、後天性血友病です。

その他の病気

赤血球、白血球、血小板の全てが減る病気を汎血球減少症といいます。汎血球減少はすべての血球を作る造血幹細胞が病気となることで起こります。汎血球減少を示す病気には、再生不良性貧血や骨髄異形成症候群があります。

固形がん

固形がんとは、胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、前立腺がんなどの血液の腫瘍以外の悪性腫瘍全般を指します。固形がんの治療は、手術治療がまず基本ですが、放射線治療、化学療法(免疫チェックポイント阻害剤含む)による治療があります。当科では、手術治療のあとの地固めの治療として、また手術治療が対象とならない状態の時に、化学療法による治療を行っています。

使用する薬としては、殺細胞性抗がん剤と言われる、早く増殖する細胞に効果を示す薬剤とがん細胞に特徴的な分子を標的にして治療を行う分子標的薬剤があります。

殺細胞性抗がん剤は、体のすべての細胞に共通の、細胞が増える仕組みに必要なものを抑えることで作用を発揮します。がん細胞は、細胞がどんどん増えることが特徴なので、殺細胞性抗がん剤が効きます。一方で、白血球や毛髪の細胞、消化管など、細胞増殖の早い正常細胞も殺細胞性抗がん剤の影響を受けやすいのでこのような細胞に副作用が出やすくなります。

分子標的薬は、がん細胞に特徴的な分子(がんの原因となっている遺伝子の異常、がん細胞の表面にある特徴的な分子、がん細胞に特に大事な栄養物質など)に対する薬をコンピュータを用いて設計を行い、その分子に働くようにして作った薬剤です。殺細胞性抗がん剤とは異なり、薬が狙った分子をもつがん細胞に高い効果がでるように作られた薬剤ですので、正常細胞への影響は一般的には少ないです。ただ、標的とした分子以外に作用することはあるので、それぞれの薬に特徴的な副作用が出ることはあり注意は必要です。

殺細胞性抗がん剤の例(薬剤の機能別)

- 代謝拮抗剤:5FU、ゲムシタビン、ペメトレキセートなど

- 微小管阻害剤:パクリタキセル、アルブミン結合パクリタキセル、エリブリンなど

- 白金製剤:シスプラチン、オキサリプラチン、カルボプラチンなど

- トポイソメラーゼ阻害剤:イリノテカン、リポゾーム化イリノテカン、ドキソルビシン、エトポシドなど

分子標的薬剤の例(標的分子と薬剤の種類)

- EGFR:抗体薬、チロシンキナーゼ阻害剤

- HER2:抗体薬、抗がん剤結合抗体薬、チロシンキナーゼ阻害剤

- VEGF(血管増殖因子):抗体薬、チロシンキナーゼ阻害剤

- Claudin: 抗体薬

- PARP阻害剤

- BRAF阻害剤、MEK阻害剤、AKT阻害剤、mTOR阻害剤、RAS阻害剤、KIT阻害剤、PDGFR阻害剤、FGFR1阻害剤

- 免疫チェックポイント分子(PD1、PDL1、CTLA4):免疫チェックポイントはがん細胞に対する免疫を抑えている分子です。この分子をブロックする抗体薬が、がん細胞への免疫を高めます。