名誉事業管理者(前事業管理者)のつぶやき

Chapter9. 患者の気持ち

市立芦屋病院 事業管理者 佐治 文隆

昨年末から今年の初めにかけて、消化管の内視鏡検査を受ける機会がありました。胃の内視鏡検査は30数年ぶり、大腸内視鏡検査にいたっては生まれて初めての経験でした(紺屋の白袴?)。どちらも決して楽な検査ではありませんでした。最近は経鼻内視鏡で胃の検査も楽になったようですが、私は従来からの経口内視鏡を選択したので、検査時に嘔気(はきけ)が結構ありました。一方、大腸内視鏡では検査そのものはほとんど苦痛がないのですが、洗腸といって文字通り腸を空っぽにするための前処置が大変でした。下剤の大量服用で、宿便が取れてきれいになるのはいいのですが、トイレに出たり入ったりの繰り返しには参りました。

昨年末から今年の初めにかけて、消化管の内視鏡検査を受ける機会がありました。胃の内視鏡検査は30数年ぶり、大腸内視鏡検査にいたっては生まれて初めての経験でした(紺屋の白袴?)。どちらも決して楽な検査ではありませんでした。最近は経鼻内視鏡で胃の検査も楽になったようですが、私は従来からの経口内視鏡を選択したので、検査時に嘔気(はきけ)が結構ありました。一方、大腸内視鏡では検査そのものはほとんど苦痛がないのですが、洗腸といって文字通り腸を空っぽにするための前処置が大変でした。下剤の大量服用で、宿便が取れてきれいになるのはいいのですが、トイレに出たり入ったりの繰り返しには参りました。

![]()

私たちは、病院の職員によく「患者の身になって」とか「患者の気持ちを考えて」等を連発しています。しかし、私たちが簡単に「じゃあ、内視鏡検査をしておきましょう」と言った結果、言われた患者が結構苦しい思いをしていることに思い至っていないのは、私の例を見ても明らかです。もちろん、正しい診断のためには辛い検査であっても受けなければなりません。ただ、検査ひとつとっても、その経験がなければなかなか患者の気持ちになることは困難です。まして実際に患者になって、手術や治療を受けたことが無い医療者に、患者の気持ちを本当に理解するのは大変です。悟りを開いたはずの高僧が不治の病を宣告された途端にパニックに陥ったなど、日頃十分理解していると思われる人間でも、自分がその立場になるとそうでないことが往々にして露呈します。

![]()

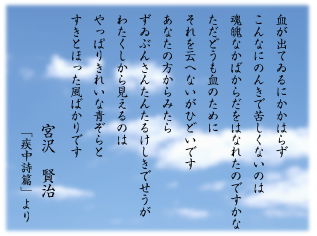

ところで、市立芦屋病院の職員の中には、種々の病気の経験者が少なからずいることをご存じですか。乳がん、肺がん、胃がん、大腸がんなど悪性腫瘍の克服者や心臓外科で手術を受けた経験者、糖尿病など慢性疾患の罹患者もいます。患者の痛みを知る医療従事者の存在は、私たちの病院にとって財産でもあります。しかも診療の第一線で指揮をとる病院長ががん経験者であることを公表し、がん患者にエールを送っている病院は数少ないと思います。金山良男病院長は、「がん診療医のがん体験記『がん恐るるに足らず』」のタイトルで、患者へのメッセージを述べています。(Oncology Epoch 08 Summer'09) 文中、宮沢賢治の「疾中詩篇」を引用しつつ、自身の経験から「がんは死と結びついて語られることが多いが、早期発見という条件さえ整えば、むしろ他の疾病に比べて対処しやすくなっている。また、たとえ進行がんの状況に陥っても、現在は疼痛緩和の手段が整っていて、この面でもがんを特別扱いする理由はない」と。

![]()

病院長以下、患者の気持ちを知り、患者と同調できる医療従事者がいる市立芦屋病院は、これからも患者本位の医療を充実させていきます。

(2010.3.1)